皆さんは突然届いた請求書、「本当に支払うべきものなのか」と悩んだことはありませんか?近年、企業や個人を狙った架空請求の手口は巧妙化しており、正当な売掛金との見分けが難しくなっています。国民生活センターの統計によれば、架空請求による被害相談は年間数万件にも上り、被害額は数億円に達すると言われています。しかし、適切な知識を身につければ、こうした詐欺から身を守ることは可能です。本記事では、弁護士監修のもと、架空請求と正当な売掛金を見分けるための7つの重要ポイントを詳しく解説します。企業の経理担当者はもちろん、個人事業主や一般の方々も知っておくべき対処法を実例とともにご紹介します。これを読めば、「支払い期限迫る」などの文面に惑わされることなく、冷静な判断ができるようになるでしょう。あなたとあなたの大切な資産を守るために、ぜひ最後までお読みください。

1. 【弁護士監修】架空請求の罠にかからない!実例から学ぶ詐欺業者の手口と対処法

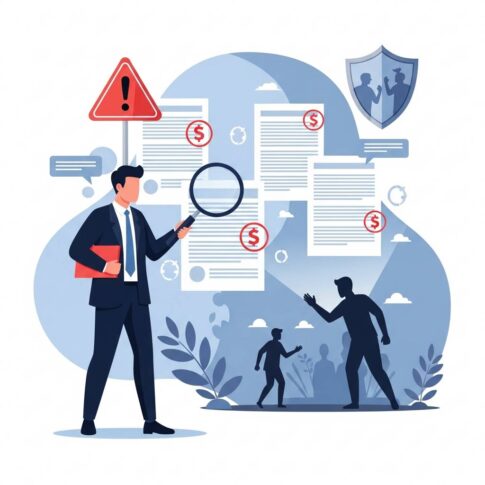

架空請求の被害は年々巧妙化しており、正当な請求との見分けが難しくなっています。東京弁護士会所属の消費者問題専門の佐藤弁護士によると「架空請求は受け取った人を不安にさせ、冷静な判断力を奪うことで成立する詐欺」だといいます。

最も多い手口は「サービス利用料金未納」という名目での請求です。実際に被害に遭った山田さん(仮名・45歳)は「有名企業を装った請求書が届き、期限内に支払わないと法的措置を取ると書かれていた」と振り返ります。

架空請求を見分けるポイントは以下の通りです:

・知らない会社からの突然の請求

・電話番号が携帯電話や非通知設定のみ

・振込先が個人名義の口座

・異様に短い支払期限の設定

・法的用語を多用した脅迫的な文面

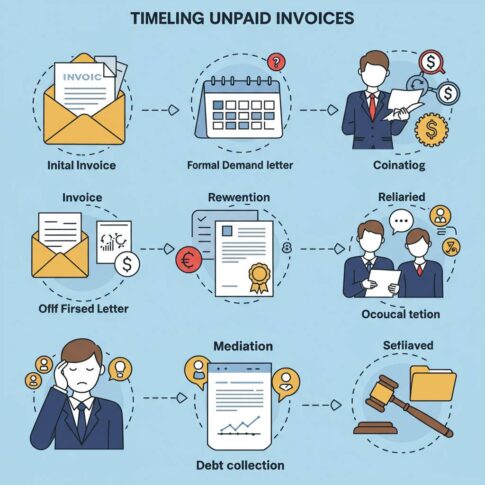

日本司法支援センター(法テラス)のデータによれば、一度でも支払いに応じると、さらに別の名目で請求が続く「二次被害」も多発しています。不審な請求書を受け取った場合は、まず消費者生活センター(電話番号:188)に相談することが重要です。

国民生活センターの専門家は「正当な請求には必ず契約の裏付けがある」と指摘します。利用した記憶のないサービスについては、焦らず契約の有無を確認しましょう。多くの詐欺業者は「期限が切れる」というプレッシャーをかけてきますが、冷静に判断することが被害防止の第一歩です。

2. 知らないと損する!架空請求と正当な請求書の決定的な違い5選

架空請求と正当な請求書を見分けることは、ビジネスや個人の財務を守るために不可欠なスキルです。多くの方が見逃しがちな重要な違いを5つご紹介します。

まず第一に、「請求元の情報の詳細さ」です。正当な請求書には会社名、住所、電話番号、メールアドレス、担当者名など詳細な連絡先が明記されています。架空請求では、これらの情報が曖昧だったり、実在しない会社名が使われていたりします。不審に思ったら、インターネットで会社情報を検索してみましょう。

第二に、「サービス内容の具体性」です。正当な請求書ではサービスや商品の内容、納品日、数量などが具体的に記載されています。架空請求は「情報掲載料」「登録料」など曖昧な表現が多く、具体的な内容や日付が記載されていないことが特徴です。

第三の違いは「支払い方法」です。正規の請求書は銀行振込が一般的で、会社名義の口座が指定されています。一方、架空請求では個人名義の口座や、コンビニ払い、電子マネーなど追跡が難しい支払い方法を指定してくることが多いです。

第四に「請求書の体裁」です。プロフェッショナルな企業の請求書はフォーマットが整っており、社印や担当者印が押印されています。架空請求はレイアウトが雑だったり、逆に威圧的な雰囲気を出すために過度に公的機関風のデザインを使用していることがあります。

最後に「契約の有無と履歴」です。正当な請求は必ず過去の契約や発注に基づいています。突然届いた請求書は、社内の発注履歴や契約書と照合することで、その正当性を確認できます。社内に記録がない請求は疑ってかかるべきです。

これらの違いを理解し、少しでも不審に思ったら、記載されている連絡先ではなく、公式ホームページなどから入手した連絡先に直接確認することが重要です。知識武装して架空請求の被害から身を守りましょう。

3. 「支払い期限迫る」の文面に要注意!企業経理担当者が押さえておくべき架空請求対策

企業の経理担当者にとって、「支払い期限迫る」という文言は日常的に目にするものですが、こうした緊急性を煽る表現は架空請求の常套手段でもあります。特に「本日中の支払いがない場合は法的手続きに移行します」といった脅迫めいた文面には警戒が必要です。正当な請求書では、通常5日〜30日程度の余裕ある支払い期限が設定されているのが一般的です。

架空請求業者は心理的プレッシャーをかけ、冷静な判断を妨げようとします。経理担当者は「急かされている」と感じたら、まず一度立ち止まりましょう。社内の発注記録や取引履歴を確認し、該当する取引が実際に存在したかを検証することが大切です。

また、請求書の送付方法にも注目すべきです。正規の取引先からの請求書はメールに添付されたPDFや専用システム経由で届くことが多いですが、架空請求は一般的な郵便やFAXで送られてくることがあります。送付元のドメインやメールアドレスを確認し、普段の取引先と異なる場合は疑いの目を持ちましょう。

不審な請求書を受け取った場合の対応マニュアルを社内で整備しておくことも効果的です。国民生活センターによれば、架空請求の被害報告は依然として多く、特に中小企業が標的になるケースが増加しています。経理担当者だけでなく、社員全員が基本的な架空請求の特徴を知っておくことで、組織全体の防衛力を高められます。

取引先との良好なコミュニケーションも予防策として重要です。普段から発注・納品・支払いのプロセスを明確にし、請求書のフォーマットや担当者を確認しておけば、異変に気づきやすくなります。明細が曖昧な請求や、普段と異なる銀行口座への振込を求められた場合は、必ず取引先に直接確認を取りましょう。

架空請求の手口は年々巧妙化していますが、基本的な確認作業と冷静な判断があれば、被害を防ぐことができます。経理業務の効率化も大切ですが、「急かされている」という状況こそ、立ち止まって確認する余裕を持つことが最大の防御策となるのです。