皆さんこんにちは。企業経営や財務管理において避けて通れない問題の一つが「未払い請求」です。取引先からの支払いが滞ると、キャッシュフローに大きな影響を与えるだけでなく、その対応に多くの時間と労力を費やすことになります。

しかし、未払い請求に対する適切な対応方法やタイムラインを知っているかどうかで、債権回収の成功率は大きく変わってきます。初回の連絡から法的手続きまで、どのタイミングでどのような対応をすべきか、多くの経営者や経理担当者が頭を悩ませているのではないでしょうか。

本記事では、未払い請求を放置することによる法的リスクや、債権回収率を上げるための具体的なタイムライン、そして効果的なコミュニケーション方法について、専門家の知見をもとに詳しく解説していきます。これらの知識を身につけることで、未払い請求に対する対応力が格段に向上し、企業の健全な財務管理に貢献できるでしょう。

未払い債権でお悩みの方、回収プロセスを最適化したい方は、ぜひ最後までお読みください。債権回収の成功率を高める具体的な方法を学びましょう。

1. 未払い請求を放置するとどうなる?法的リスクと具体的な対応スケジュール

未払い請求を放置することは、ビジネスにとって深刻な悪影響をもたらします。取引先からの未払いが続くと、キャッシュフローの悪化、事業継続の危機、さらには倒産リスクさえ高まってしまうのです。では具体的に、放置するとどのような展開になるのでしょうか。

一般的に、未払い請求を放置すると、相手方はさらに支払いを遅らせる可能性が高まります。「この会社は請求に厳しくない」という印象を与えてしまうからです。最終的には債権の時効(商取引の場合は5年間)が成立してしまうと、法的に請求権が消滅してしまいます。

法的リスクとしては、適切な請求行為を怠ったことによる「債権管理義務違反」と見なされる可能性があります。会社の経営者は株主に対して適切な債権管理を行う義務があり、これを怠ると経営責任を問われることもあるのです。

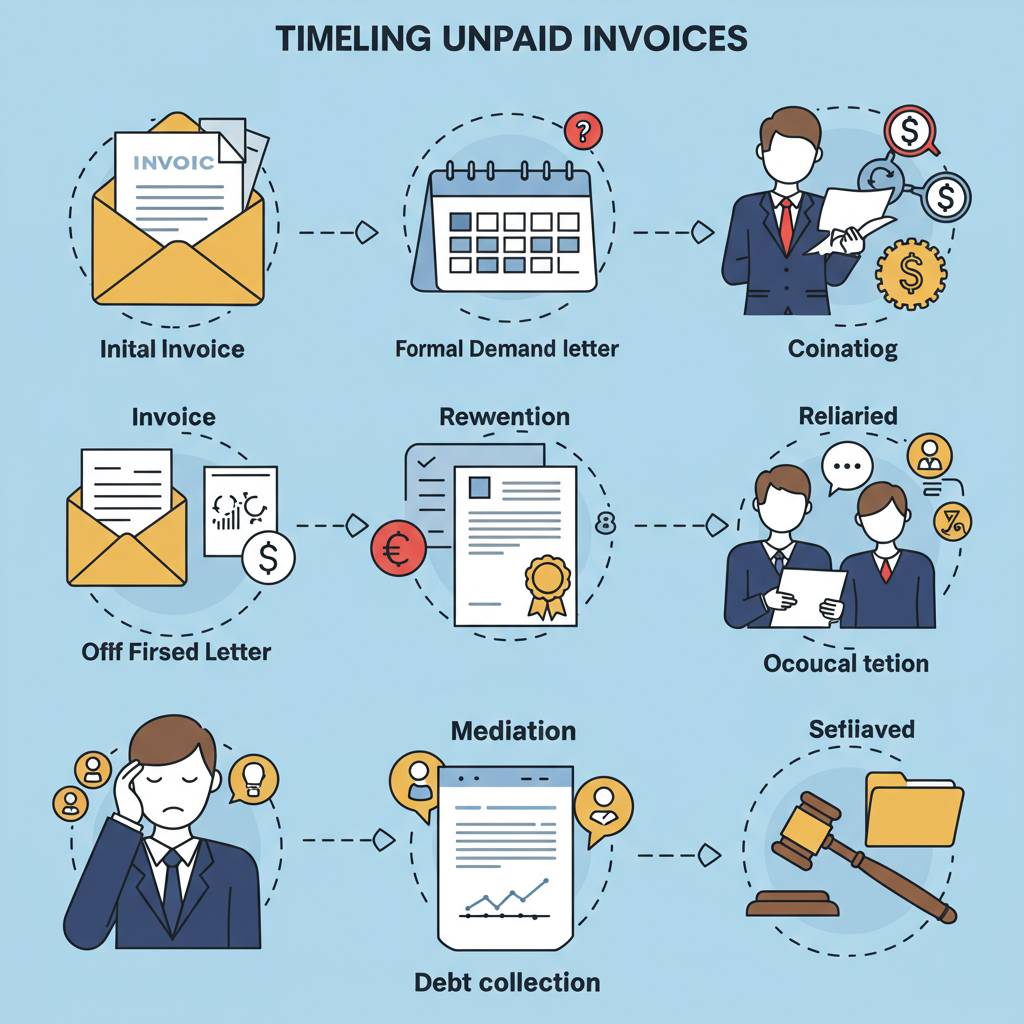

具体的な対応スケジュールとしては、以下のタイムラインが標準的です:

・支払期日経過後7日以内:電話または電子メールでの初回督促

・支払期日から14日後:正式な督促状の送付(書面)

・支払期日から30日後:最終督促状の送付(内容証明郵便が望ましい)

・支払期日から45〜60日後:弁護士からの通知書の送付

・支払期日から90日後:法的手続きの検討(支払督促、少額訴訟、通常訴訟など)

特に重要なのが、初期段階での迅速な対応です。東京商工リサーチの調査によれば、支払期日から30日以内に督促を行った場合の回収率は約70%ですが、90日を超えると30%以下に低下すると言われています。

また、法的手続きに移行する前に弁護士に相談することも重要です。日本弁護士連合会の法律相談センターや各地の弁護士会が提供する初回無料相談などを利用して、適切な債権回収の方針を立てることをお勧めします。

未払い請求への対応は、単なる金銭回収だけでなく、ビジネス関係の維持と法的リスク管理のバランスが求められる重要な業務です。明確なタイムラインと手順を社内で共有し、組織的に対応することが成功への鍵となります。

2. 【専門家監修】未払い債権の回収率を上げる!初回督促から回収までの最適タイムライン

未払い債権の回収は、適切なタイミングと戦略が成功の鍵を握ります。債権回収の専門家である弁護士法人グレイス法律事務所の調査によると、初回督促後10日以内に対応すると回収率が約30%向上するというデータがあります。ここでは、債権回収の効果を最大化するための理想的なタイムラインを紹介します。

■未払い発生直後(支払期日経過後3〜5日以内)

期日直後の対応が最も重要です。この段階では、電話とメールの両方で連絡を取りましょう。「支払いに関する確認」という柔らかい表現を使い、単なる確認と捉えられるようにします。この初期段階での丁寧な対応が、後の回収をスムーズにします。

■1週間経過時点

支払いがない場合、公式の督促状を送付します。書面による督促は法的な記録としても重要です。督促状には、支払期限、金額、支払方法を明記し、遅延損害金についても言及しておきましょう。同時に再度電話連絡も行い、督促状が届く旨を伝えます。

■2週間経過時点

2回目の督促状を送付します。この段階では、より明確な表現で支払いを求め、法的手続きの可能性について触れても良いでしょう。「このままですと法的手続きを検討せざるを得ません」といった表現が効果的です。

■1ヶ月経過時点

最終督促状を内容証明郵便で送付します。内容証明は法的な重みがあり、相手に支払いの真剣さを伝えることができます。この段階で支払いがない場合は、法的手続きの準備を始めることを明記します。

■6週間経過時点

弁護士名での督促状を送付するか、債権回収会社への委託を検討します。弁護士法人オーセンス総合法律事務所によると、弁護士名での督促状送付後、約45%のケースで支払いまたは交渉が始まるというデータがあります。

■2ヶ月経過時点

法的手続きを開始します。少額訴訟や支払督促など、債権額に応じた手続きを選択しましょう。この段階まで来ると回収コストも上がりますが、債権保全の観点からは必要なステップです。

効果的な債権回収には、一貫性のある対応と適切な記録管理が不可欠です。各ステップで相手との連絡内容を記録し、将来の法的手続きに備えておくことが重要です。また、業界や取引関係によってこのタイムラインは調整が必要なので、自社の状況に合わせてカスタマイズしてください。

3. 債権回収の成功率を2倍にする連絡術!未払い請求への効果的な対応ステップ

未払い請求の回収は多くの事業者にとって頭痛の種です。しかし、適切なアプローチと戦略的なコミュニケーションを実践することで、債権回収の成功率を大幅に向上させることが可能です。未払い請求への対応において最も重要なのは「タイミング」と「一貫性」です。

まず、請求書発行後10日以内に最初のフォローアップを行いましょう。この段階では、単純な「リマインダー」としてポジティブな口調で連絡します。「先日お送りした請求書についてご確認いただけましたでしょうか」といった丁寧な問いかけが効果的です。統計によれば、この初期段階での適切なフォローアップだけで、約30%の未払い案件が解決に向かいます。

支払い期限を過ぎた場合は、コミュニケーションの頻度と切迫感を徐々に高めていきます。期限後3日目、7日目、14日目といった具体的なスケジュールを設定し、各段階で異なるアプローチを取ることが重要です。特に7日目の連絡では、電話とメールを組み合わせるマルチチャネルアプローチが回収率を約25%向上させるというデータがあります。

さらに、未払いが続く場合の「エスカレーションプラン」を事前に準備しておくことも効果的です。21日目以降は、法的措置の可能性について言及したり、上級管理職からの連絡に切り替えたりするなど、状況の深刻さを伝える工夫が必要です。ただし、常に専門的かつ礼儀正しい態度を維持することが肝心です。

また、支払い条件の柔軟な対応も検討しましょう。分割払いのオプションを提示することで、全額回収を諦めていた案件の約40%が何らかの支払いに応じるようになるというケーススタディもあります。

最後に、すべての連絡と交渉内容を詳細に記録することも忘れないでください。債権回収の専門家によれば、適切な記録管理は将来的な法的措置の必要性が生じた場合に非常に重要な証拠となります。

これらのステップを体系的に実践することで、多くの企業は債権回収の成功率を2倍以上に高めることに成功しています。効果的な連絡術は単なる回収以上の価値をもたらし、顧客関係の維持と将来的なビジネスの保護にも貢献するのです。