皆様こんにちは。取引先から突然「支払いません」と言われた経験はありませんか?ビジネスにおいて最も頭を悩ませる問題の一つが、代金の未払いトラブルです。中小企業や個人事業主にとって、この問題は時に経営の危機にもつながりかねません。

当記事では、「支払いません」と言われた際の法的対応から実践的な債権回収方法、さらには未然に防ぐための契約書作成のポイントまで、実務経験に基づいた具体的な対策をご紹介します。弁護士や債権回収のプロフェッショナルが監修した確実な方法で、あなたのビジネスを守りましょう。

未払い問題で悩む方が年々増加している今、この記事があなたの大切な債権を守るための道しるべとなれば幸いです。それでは、「支払いません」問題を解決するための具体的な方法をご覧ください。

1. 「支払いません」と言われたときの法的対応と確実に代金を回収する5つの方法

「支払いません」という言葉を取引先から告げられた瞬間、ビジネスパーソンの多くは頭を抱えることでしょう。特に中小企業や個人事業主にとって、未回収の売掛金は経営を直撃する深刻な問題です。実際、日本商工会議所の調査によれば、中小企業の約35%が代金回収トラブルを経験しているとされています。この記事では「支払いません」と言われた際の法的対応と、確実に代金を回収するための実践的な5つの方法を解説します。

まず第一に、証拠の保全が最重要です。取引の合意内容を示すメール、契約書、発注書、納品書、請求書などすべての文書を整理しておきましょう。特に重要なのは商品・サービスの提供を相手が認めている証拠です。口頭でのやり取りがあった場合は、できるだけ早く議事録として文書化することをお勧めします。

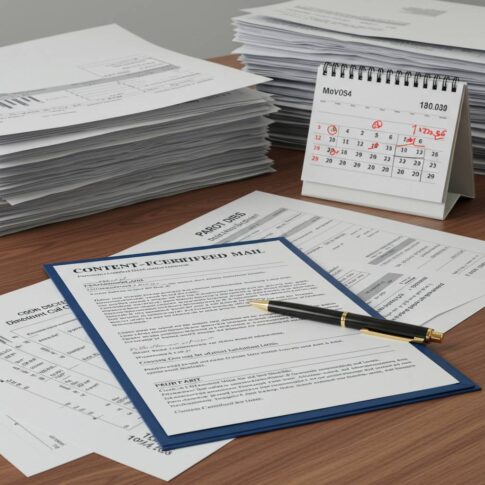

第二に、内容証明郵便による支払い請求を行いましょう。これは法的手続きの前段階として非常に効果的です。「○日以内に支払いがない場合は法的手段を講じる」と明記することで、多くの場合、相手に支払いの意思を再考させることができます。日本郵便の窓口で手続きでき、法的な証拠能力も認められています。

第三の方法は、少額訴訟の活用です。60万円以下の請求であれば、弁護士なしでも比較的簡単に手続きできる少額訴訟が有効です。東京簡易裁判所によれば、少額訴訟の約80%は1日で判決が出るとされており、時間的コストを大幅に削減できます。

第四に、支払督促制度の利用も検討すべきです。裁判所に申立てを行うと、相手方に支払督促が送達されます。相手が異議申立てをしなければ、確定判決と同等の効力を持つ仮執行宣言付支払督促を得られます。法務省の統計では、約70%のケースで異議申立てがなく手続きが完了するとされています。

最後に、専門家への相談です。弁護士や司法書士に依頼すれば、適切な法的アドバイスを受けられるだけでなく、心理的プレッシャーを相手に与える効果もあります。日本弁護士連合会の無料法律相談や、各地の法テラスなど、初期相談が無料または低額で利用できるサービスも多数存在します。

これらの方法を状況に応じて組み合わせることで、「支払いません」と言われた場合でも、冷静かつ効果的に対応することができます。重要なのは、感情的にならず、法的手続きに則って粛々と対応することです。ビジネスにおける代金回収問題は、適切な知識と行動で解決できる問題なのです。

2. 未払い問題を解決!「支払いません」と言われた時の交渉術と債権回収のプロが教える対処法

「支払いません」という言葉を取引先から告げられた時、多くの事業者は困惑し、どう対応すべきか悩むものです。しかし、この問題は適切な交渉術と法的知識があれば効果的に解決できます。債権回収のプロフェッショナルとして多くの未払い案件を解決してきた経験から、実践的な対処法をご紹介します。

まず重要なのは、冷静さを保ちながら証拠を集めることです。取引の契約書、納品書、請求書、メールのやり取りなど、支払い義務の存在を証明できる資料をすべて整理しましょう。特に相手が「品質に問題があった」などと主張する場合に備え、品質基準を満たしていることを示す証拠も重要です。

次に、公式な督促状を送付します。内容証明郵便で送ることで、法的手続きに進む可能性を相手に認識させる効果があります。督促状には①未払い金額②支払期限③支払いがない場合の対応(法的手続きを検討する等)を明記しましょう。

電話やメールでのコミュニケーションも有効です。この際、感情的にならず、事実に基づいた冷静な交渉を心がけてください。「なぜ支払えないのか」理由を聞き出し、分割払いなど柔軟な対応を提案することで解決の糸口が見つかることもあります。

それでも支払いがない場合は、少額訴訟や支払督促など法的手段を検討します。60万円以下の債権なら少額訴訟が比較的手続きが簡単でおすすめです。弁護士や司法書士に依頼する方法もありますが、費用対効果を考慮して判断しましょう。

債権回収のプロが実践している重要なポイントは「諦めないこと」です。粘り強く対応を続けることで、最終的に回収できるケースは少なくありません。また、今後の取引では前払いや途中払いの導入、信用調査の実施など、未払いリスクを減らす予防策も検討すべきです。

最後に、専門家へ相談することも一つの選択肢です。日本弁護士連合会や各地の弁護士会では無料相談を実施していますし、法テラスも利用可能です。未払い問題は専門家のアドバイスを得ることで、より効率的に解決できることが多いのです。

3. 「支払いません」トラブルから身を守る!契約書作成のポイントと支払い確保のための秘訣

ビジネスにおいて最も頭を悩ませる問題のひとつが「支払いません」という事態です。せっかく仕事を完了したのに、クライアントから支払いがなければ、経営に大きな打撃を与えかねません。このようなトラブルを未然に防ぐためには、契約書の作成と支払い確保のための対策が不可欠です。

まず契約書作成時に押さえるべきポイントは、支払い条件を明確に記載することです。支払期日、支払方法、遅延利息の発生条件などを具体的に明記しましょう。特に「納品物の検収基準」を明確にすることで、後から「品質に問題がある」といった理由で支払いを拒否されるリスクを減らせます。

また、大規模なプロジェクトでは「マイルストーン支払い」の導入を検討しましょう。プロジェクトの進捗に応じて段階的に支払いを受けることで、リスクを分散できます。例えば、契約時に30%、中間成果物提出時に30%、最終納品時に40%という形式です。

さらに、新規取引先との契約では信用調査を欠かさないことも重要です。帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査会社のサービスを活用し、取引先の支払い能力や過去のトラブル歴をチェックしましょう。

契約締結後も油断は禁物です。納品時には必ず検収書や納品書にサインをもらい、証拠を残しておきましょう。メールやチャットでのやり取りも重要な証拠になるため、きちんと保管しておくことをおすすめします。

それでも支払いが滞った場合の対応策として、内容証明郵便での催促や、弁護士による督促状の送付が効果的です。日本弁護士連合会によると、弁護士名での督促状送付により約7割のケースで支払いが行われるというデータもあります。

最終手段としては、少額訴訟や支払督促などの法的手続きがあります。少額訴訟は60万円以下の請求に適用され、比較的短期間で結論が出るのが特徴です。

これらの対策を講じることで、「支払いません」トラブルから身を守り、ビジネスを健全に継続することができるでしょう。契約書の作成と支払い確保の対策は、ビジネスを守る重要な「保険」と考え、日頃から意識しておくことが大切です。