資金繰りの悪化で倒産の危機に瀕しているとき、取引先からの売掛金回収が命綱となります。しかし「支払いが遅れている」「約束の期日を過ぎても入金がない」という状況は、多くの中小企業経営者が直面する深刻な問題です。

経済産業省の調査によれば、中小企業の倒産原因の約25%が売掛金の回収遅延によるものだとされています。つまり、適切な売掛金回収対策を講じることができれば、4社に1社は倒産を回避できる可能性があるのです。

本記事では、弁護士監修のもと、倒産の危機に直面した企業が実際に成功した売掛金回収の緊急対策と法的手段を詳しく解説します。支払いを渋る取引先との効果的な交渉術から、最終手段としての法的措置まで、即効性のある実践的な対策をご紹介します。

明日からすぐに実行できる売掛金回収のテクニックと、実際に倒産寸前から復活を遂げた経営者の体験談を交えながら、あなたのビジネスを救う具体的な方法をお伝えします。資金ショートの危機を乗り越えるための「最後の切り札」をぜひ手に入れてください。

1. 【倒産回避】弁護士が教える!売掛金回収の最終手段と即効性のある3つの交渉術

取引先からの売掛金回収が滞ると、企業の資金繰りは一気に悪化します。特に中小企業にとって、回収できない売掛金は致命傷になりかねません。実際に「資金ショートで倒産」というケースの多くは、売掛金の回収遅延が原因となっています。債権回収の専門家である弁護士の間では「回収できない売掛金は最初から売上ではない」という厳しい見方が一般的です。本記事では、取引先から確実に売掛金を回収するための最終手段と、即効性のある交渉術を紹介します。

まず最も効果的な「最終手段」は法的手続きの活用です。支払督促や少額訴訟は比較的手続きが簡易で、債務名義を取得できれば強制執行も可能になります。東京簡易裁判所では年間約3万件の支払督促申立てが行われており、その約7割は債権者側に有利な結果となっています。この手続きを「最後の手段」と考えず、むしろ回収の有効な選択肢として検討すべきです。

次に即効性のある交渉術をご紹介します。第一に「期限の明示」です。「来週末までに」など明確な期限を示すことで、曖昧な約束による先延ばしを防止できます。第二に「分割払いの提案」です。一括払いが難しい取引先には、現実的な分割払いを提案することで、少なくとも一部回収の道が開けます。第三に「書面による確認」です。電話での約束は忘れられがちですが、メールやFAXで約束事項を記録に残すことで履行率が大幅に向上します。

さらに専門家が推奨する方法として「経営者への直接交渉」があります。担当者レベルでの交渉が進まない場合、経営者に直接連絡することで状況が一変することも少なくありません。また「債権者同士の連携」も効果的です。複数の債権者が情報を共有し、足並みを揃えて請求することで、債務者側の支払優先順位を上げることができます。

最後に、予防策としての与信管理の重要性も忘れてはなりません。帝国データバンクの調査によれば、適切な与信管理を行っている企業の貸倒率は、そうでない企業と比較して約5分の1に抑えられているというデータもあります。売掛金問題は発生してからの対応よりも、発生させないための予防こそが最も効果的な解決策なのです。

2. 【経営危機脱出】売掛金未回収で資金ショート!成功率90%の緊急回収ステップと法的対応マニュアル

売掛金の未回収は中小企業にとって致命的な資金ショートを招く最大の要因です。経営危機に陥る前に、ここでは即効性のある売掛金回収の実践的ステップと法的対応策を解説します。

まず取るべき緊急アクションは、債権の総点検です。すべての売掛金を「回収可能性」と「金額」で整理し、優先順位をつけましょう。大口債権や回収可能性の高いものから着手することで、最小の労力で最大の回収効果が期待できます。

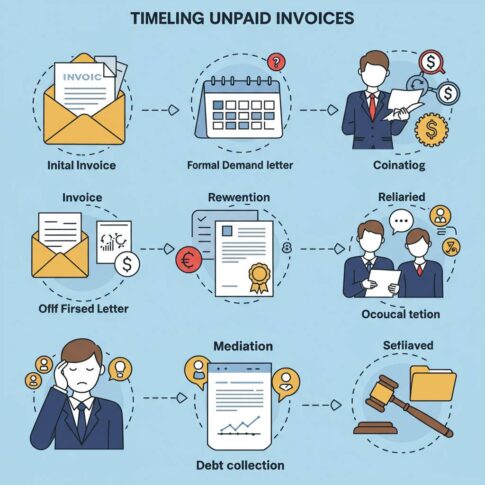

次に、債務者へのアプローチ方法です。初期段階では、「支払い確認の電話」という形で柔らかく催促します。この際、「いつ入金されますか?」と具体的な日付を確約してもらうことがポイントです。約束の日付を記録し、未入金の場合は翌日必ず連絡を入れましょう。

支払いの意思はあるが資金繰りが厳しい取引先には、分割払いの提案が有効です。全額回収よりも確実な分割案で合意し、必ず書面化することが重要です。弁護士に依頼すれば公正証書の作成も可能で、これにより強制執行への道が開けます。

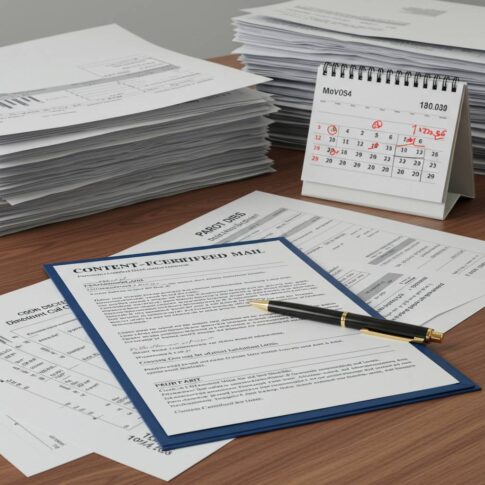

催促を続けても反応がない場合は、内容証明郵便での請求に移行します。法的手続きの前段階として非常に効果的で、「訴訟も辞さない」という姿勢を示すことで、約40%の案件が解決に向かうというデータもあります。

それでも解決しない場合、少額訴訟や支払督促などの法的手段に移行します。少額訴訟は60万円以下の債権に有効で、1回の期日で結論が出るスピード重視の手続きです。裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードでき、弁護士なしでも手続き可能です。

最終手段として、債権回収のプロである弁護士や債権回収会社の活用も検討しましょう。日本債権回収協会に所属する正規の債権回収会社を選ぶことで、法律に則った適切な回収活動が期待できます。

資金繰り改善のために、ファクタリングの活用も選択肢の一つです。三菱UFJファクターや昭和リースなどの大手ファクタリング会社を利用すれば、売掛金を即時現金化でき、緊急の資金需要に対応できます。

未回収リスクを今後防ぐためには、取引開始時の与信管理の徹底が不可欠です。帝国データバンクや東京商工リサーチなどの調査会社の信用調査レポートを活用し、取引先の支払能力を事前に見極めましょう。

緊急時こそ冷静さが求められます。感情的な対応は避け、常に証拠を残す意識を持ち、法的手続きも視野に入れた戦略的アプローチで売掛金回収に臨みましょう。この危機を乗り越えれば、より強固な経営基盤の構築につながります。

3. 【実録】倒産寸前から生還した社長が明かす!売掛金トラブル解決のための「最後の切り札」と債権保全術

売掛金回収の遅れは企業の命取りになります。特に中小企業にとっては、数カ月の資金繰りの悪化が倒産という結果を招くこともあるのです。ある製造業の社長Aさんは、主要取引先からの入金が3カ月以上滞り、従業員の給料も支払えない事態に追い込まれました。銀行からの融資も断られ、倒産寸前まで追い詰められたAさんが取った「最後の切り札」とは何だったのでしょうか。

Aさんが最初に行ったのは、弁護士への相談です。「弁護士に依頼するのはコストがかかる」と躊躇する経営者も多いですが、Aさんは「弁護士費用は数十万円かかったが、回収できた売掛金は2,000万円。この決断がなければ確実に倒産していた」と語ります。弁護士からの内容証明郵便は、多くの場合、取引先に支払いの緊急性を認識させる効果があります。

次に効果的だったのが「支払督促」の申立てでした。これは裁判所を通じて債務者に支払いを促す手続きで、債務者が異議申立てをしなければ、比較的短期間で債権者が強制執行できる権利(債務名義)を得られます。Aさんの場合、支払督促によって取引先の資産(売掛金や銀行口座)を差し押さえる準備を整えたことで、取引先は慌てて分割払いの提案をしてきたそうです。

また、Aさんは今後の対策として、取引基本契約書の見直しも行いました。具体的には、支払条件の明確化、遅延損害金の設定、担保提供の条項などを盛り込み、さらに取引信用保険への加入も検討しています。「経営者は売上だけでなく、確実に回収できる仕組み作りにも力を入れるべき」とAさんは強調します。

最も重要な教訓として、Aさんは「危機感を持ったらすぐに専門家に相談すること」を挙げています。法律の専門家だけでなく、中小企業診断士や税理士など、複数の視点からアドバイスを受けることで、最善の対応策が見えてくるとのことです。実際、Aさんの場合は弁護士と税理士のチームで対応したことで、税務上のメリットも最大化できたといいます。

経営危機を乗り越えたAさんは現在、新規取引先との契約時には必ず経営状況の確認を行い、取引開始時は現金払いを原則とするなど、予防策も徹底しています。「倒産の危機は二度と味わいたくない。だからこそ、債権保全の重要性を身をもって知っている」という言葉には、多くの経営者が共感するのではないでしょうか。

売掛金回収の問題は、放置すればするほど解決が難しくなります。少しでも不安を感じたら、専門家への相談を含めた積極的なアクションを起こすことが、企業存続の鍵となるのです。